先日、映画『のび太の新恐竜』公開を記念して、恐竜映画の始祖といわれる『ロスト・ワールド』を鑑賞しました。

そのときの記事はこちらです。

https://koikesan.hatenablog.com/entry/2020/09/16/195855

映画『ロスト・ワールド』に続き、今度はその原作小説を再読することにしました。

映画『ロスト・ワールド』の原作小説は、コナン・ドイルが書いた『失われた世界(ロスト・ワールド)』です。恐竜SF、恐竜冒険モノの古典中の古典ですね。

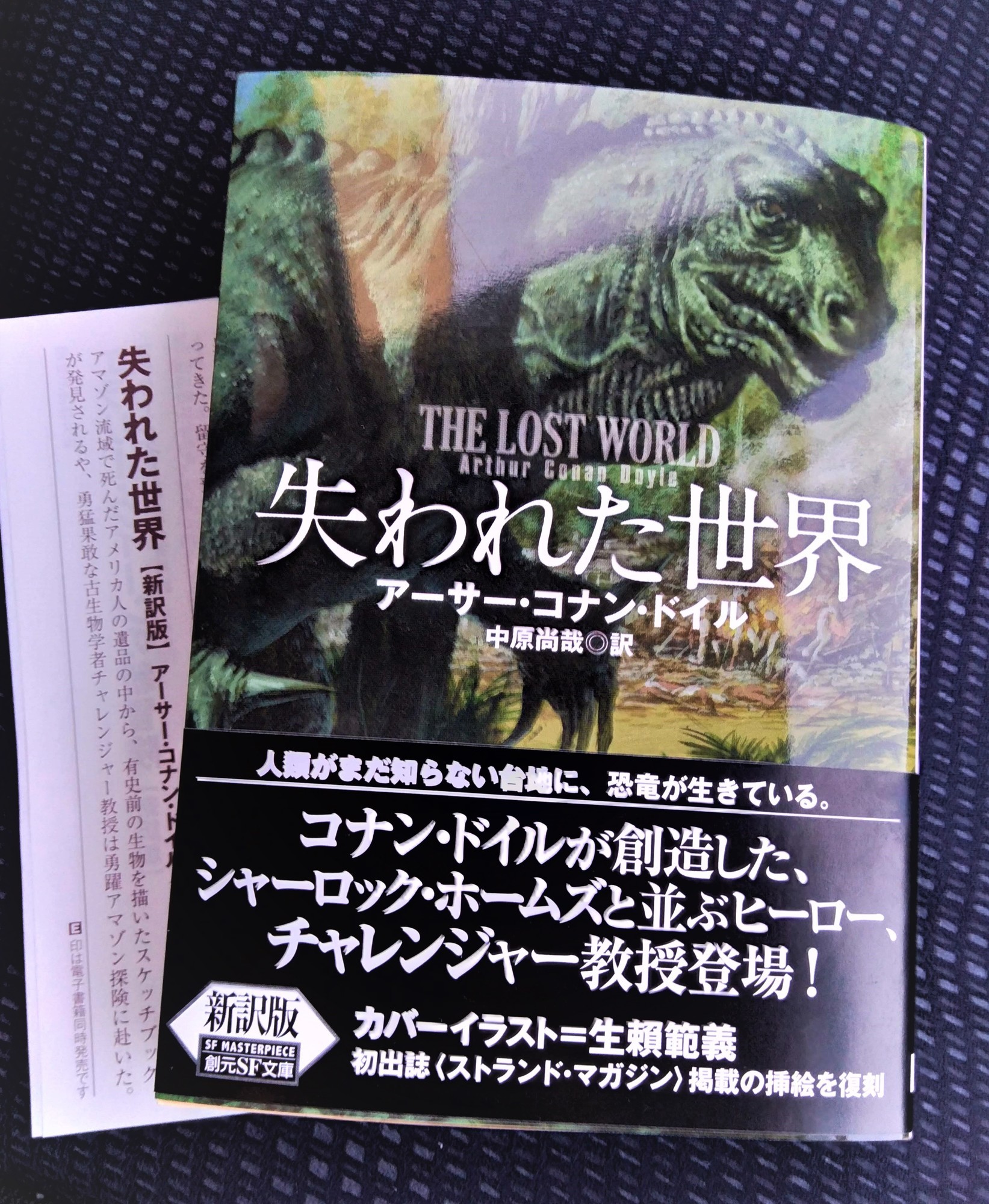

『のび太の新恐竜』公開日の1週間くらい前に創元SF文庫から新訳版が出て、ナイスなタイミングでした。

1912年に書かれた小説ですから、恐竜に関する情報が古くなっているのは否めませんが、「現代にも恐竜が生き残っていた!」という題材の面白さはどれだけ時がすぎようと色褪せません。

コナン・ドイルの筆力(&訳者の翻訳力!)や、作中の冒険者4人の個性の強さにグイグイ引っぱられ、ワクワクと読み進められます。

この小説の語り手は、新聞記者のマローン。彼は、4人の主要探検者のうちの1人です。

そのマローンが命がけの探検に出ようと思った動機は、じつにプライベートなものでした。マローンが結婚したいと望んでいる恋人がいて、その恋人から、冒険に挑む英雄的な男性が好きと言われたからです。恋人と結婚したいがために冒険しようと思ったのです。

結果として、マローンは歴史的な大冒険を成し遂げイギリスに帰還します。ですから、自信と確信をもって恋人のところへ結婚の申し込みに向かいます。それが、この物語の結末の一角を占める締めのエピソードになるわけですが、マローンにとって決してハッピーエンドとは言えない結果が待ち受けています。あんなにすごい冒険をしたのに……と、私は残念なような釈然としないような、複雑な心境にみまわれました。

動物学者のチャレンジャー教授が、探検隊4人のリーダー格です。彼のとなえる説を証明するための探検だったのです。

このチャレンジャー教授のキャラの強さといったら、それはもう、作中に登場する恐竜たちのインパクトに負けないくらいです。偏屈で威圧的で怒りっぽくて粗暴。風貌もまた強烈。なんと濃ゆいキャラクターでしょうか。

新聞記者マローンは、チャレンジャー教授と会ったばかりですぐに肉体的衝撃を受け、次に精神的衝撃を受けます。それほど、チャレンジャー教授は物理的にも心理的にも攻撃力のあるタイプなのです。

ただし、チャレンジャー教授の名誉のために言っておきますが、彼は優れた学者です。理知的で真実に対し誠実な人物であって、尊敬心を抱きたくなるところもあります。冒険を成功させるヒーローでもあり、物語を彩るチャーミングなキャラクターともいえるでしょう。

マローンは主要人物4人のなかでは平凡な男として描かれています。ほかの3人ほどキャラが強くありません。

だからこそ、読者が感情移入しやすい常識に基づいた語り手となれますし、そんな平凡な男が冒険の途中で少しでも活躍を見せたときは意外性や驚きがあって、この物語における彼の存在価値が高まるのです。

第11章の章題「たまにはわたしも英雄になる」(光文社古典文庫版)なんて、平凡なマローンが非日常の世界で活躍することの意義が端的に示されているようで、好きなフレーズです。これといって特別な能力や武器をもたない平凡な人物が、冒険の渦中にあって一時的にでも英雄的行動をとるというのは、私にとって魅力的な展開なのです。

探検隊4人のうち、ほかの2人は、古兵の比較解剖学者・サマリー教授と、スポーツマンならびに旅行家として有名なジョン・ロクストン卿です。

サマリー教授は、チャレンジャー教授の説に懐疑的で何かとしつこく反論してくる、いわばチャレンジャー教授のライバル役です。探検中もよく言い合いをして、それが道中の名物にも思えます。

ジョン・ロクストン卿は、ハンティングの名手で冒険家で、本作の二枚目役といったところでしょうか。紳士で頼もしい印象です。

南米にある、周囲から隔絶された台地。その台地に、絶滅したはずの恐竜たちが生き残っている!

『失われた世界』で書かれたその状況だけで、とてもワクワクしますし、各恐竜や古代生物が作中に登場するたびにワクワク感が高まります。

断崖の上に広がる台地に登っていく方法と、そこから脱出する方法も見せ場でした。

恐竜が生息する台地に恐竜ばかりか猿人やインディオまで暮らしています。恐竜がいて、猿人がいて、インディオがいて……という、その無秩序なごちゃまぜっぷりにはちょっとムードの乱れを感じてしまって、正直、興醒めするところもありました。

恐竜時代の古代生物と現代の生物が同じ時代の同じ場所に共存する世界!というところにはワンダーな魅力を感じたのですが、でも、なぜそこに猿人やインディオまでいるの?…というところでちょっと引っかかってしまったのです。

猿人やインディオがそこにいないほうが、恐竜の世界が現代にも残っていた!というセンス・オブ・ワンダーが強まった気がします。

とはいえ、なぜそこに猿人やインディオがいるのか…その理屈付けがチャレンジャー教授によってなされ、そのおかげで最終的には一応納得できました。

台地に暮らすそのインディオが、禽竜(イグアノドン)を食肉用の家畜にしているくだりなども印象に残りました。

探検の旅に出発して目的地(恐竜のいる台地)に到達するまでの道のりにもまた、ワクワクするような出来事や命の危険、楽しいひとときなどがありました。冒険の道中の過程にもいろいろな面白さがあるのです。

そんなふうに「目的地に到達するまでの道のりを魅力的に描いている」という意味で、私は『大長編ドラえもん』で感じた面白さに通ずるものを感じました。とくに『のび太の大魔境』や『のび太の魔界大冒険』といった作品でそのたぐいの面白さをよく味わいました。

むろん、そういう面白さは、藤子F先生が『失われた世界』などいくつもの古典的な冒険小説を読んで感じとったものを『大長編ドラえもん』で再現しているわけですね。

『大長編ドラえもん』の話を出したところで、ここから先は、コナン・ドイルの小説『失われた世界』と藤子作品とを関連付けながら語っていきます。

探検に出る前の場面で、新聞記者のマローンが新聞社のマカドール部長に、社の特別任務で本物の冒険のあるところへ派遣してください、と頼み込むシーンがあります。

部長はこう答えます。

「おやおや、マローン君、それはまた、たいへんなはりきりようだな。あいにく、そういう時代は終わったんじゃないかね。(略)いまや世界地図の空白はぜんぶ埋まっていて、冒険物語の入り込む隙間はない。」

このセリフを読んで思い出したのが、藤子F先生の『のび太の大魔境』です。

藤子F先生は子どものころ『失われた世界』を読んだそうです。そのことに関して、先生のこんな発言があります。

コナン・ドイルの『失われた世界』を、ぼくは子供のころ読んでワクワクしました。しかし、ああいう非常に特殊な、進化から切り離された古代生物が生き残っている地域というのは、あいにくこれだけ監視衛星が飛び回っていて、地球が隅からすみまで探査されてしまうと、ちょっともう考えにくくなっているのですね。

『失われた世界』で書かれたような“古代生物が生き残っている地域”が地球上のどこかに存在するというのは、宇宙を監視衛星が飛び回って地球のすみずみまで探査してしまっている現在では、もうありえないのではないか、と藤子F先生は述べています。

それと同様の考えが、『のび太の大魔境』の劇中でも披露されています。

昔、地球は謎と神秘にみちていた。

かぎりなくつづく大密林。うす暗いその奥には、猛獣や毒蛇がキバをむき、人間をよせつけなかった。

雲の上はるかにそびえたつ白い巨峰。

南極や北極。氷にとざされた死の世界。

それがいまはどうだろう。ジャングルも砂漠も極地も高峰も、深海底さえも……、

地球のすみずみまで探検しつくされ、人間の行かないところはない。ぼくらには謎や神秘のかけらさえのこされていないんだ!

これは、『のび太の大魔境』の冒頭でスネ夫が繰り広げる演説です。

地球のすみずみまで探検しつくされた現在、人跡未踏の秘境などもうないのだ……という考えが披露されています。

そんな、探検しつくされ、人工衛星に監視されているこの地球上に、それでもまだ見つかっていない秘境が存在したのだ!という話をつくるため藤子F先生が取り入れたアイデアが「ヘビー・スモーカーズ・フォレスト(タバコ好きの森)」でした。

ヘビー・スモーカーズ・フォレスト。それは、コンゴ盆地の奥に広がるジャングルの一部分にある、いつも雲がかかっていて衛星写真を撮れない地域のことです。常に雲に覆われているから、人工衛星がいくら飛び回って監視していてもずっと発見されなかったのです。

ところが、ドラえもんが出した自家用衛星は雲に邪魔されず撮影ができます。おかげで、ずっと発見されなかったその地域の撮影に成功し、ついに人跡未踏の秘境発見!ということになりました。

こうして見てくると、藤子F先生が『のび太の大魔境』で“衛星写真にも写らないヘビー・スモーカーズ・フォレスト”という地域を設定したのは、先生がコナン・ドイルの『失われた世界』を読んで思ったこと(進化から切り離された古代生物が生き残っているような秘境の存在は、これだけ監視衛星が飛び回り地球がすみずみまで探索されてしまった現代では、もう考えにくい)が影響しているのだろうと考えられます。

監視衛星が飛び回り地球がすみずみまで探索されてしまった現代でもなおこの地上に秘境を存在させるにはどうしたらよいのか、と思案した結果として、ヘビー・スモーカーズ・フォレストというアイデアが生まれたのでしょう。

藤子F先生が『失われた世界』を読んだことに触れた発言は、ほかにもあります。

先生が子どものころは大戦前後だったため、雑誌や本が非常に少なく、恐竜の情報はほとんどないに等しかったといいます。

でも、コナン・ドイルの『ロストワールド』を4〜5軒の本屋を回って立ち読みしたりして乾きをいやしていました。やがて手塚先生の書かれた『ロストワールド』で本格的な恐竜を見ることができ、自分でも描くようになりました。

(「サライ」1989年2号)

恐竜情報に飢えた藤子F先生の心を癒してくれたのが『失われた世界』だったわけです。

先述したように、『失われた世界』は断崖に囲まれた台地に太古の恐竜が生き残っていた!という話です。その「断崖に囲まれた台地」を「地底世界」に置き換え、現代にも恐竜が生き残っていた!としたのが藤子F版『失われた世界』とでも言うべき『のび太と竜の騎士』です。

・てんとう虫コミックス『大長編ドラえもん のび太と竜の騎士』。藤子不二雄Ⓕ版と藤子・F・不二雄版。

藤子F先生は『のび太と竜の騎士』の原型的作品を10代のころ描いています。『白亜世界』という、反射幻灯機で上映するための作品です。

地底世界に入っていくとそこに白亜紀の世界があった!という話で、ロール式に描かれたものだったそうです。

今はもう残っていないでしょうね。

先に引用した藤子F先生の発言に「やがて手塚先生の書かれた『ロストワールド』で本格的な恐竜を見ることができ、自分でも描くようになりました」とありました。

藤子F先生は、手塚先生の『ロストワールド』を読んだときのことをこんなふうに語っています。

手塚先生が描いた『ロストワールド』を読んだ時に、「わ、すげえ!」と思いましたね。一枚絵とか想像図でしか見たことがない恐竜が、ストーリーの中で活躍しているわけですよ。「わー、こんなもんが描きたいな」って思いました。そして、さっそく真似して描きましたけれどね。

藤子F先生が恐竜を題材にした作品を描き始めた、その直接のきっかけとなる体験は、手塚先生の『ロストワールド』を読んで感激したことだったようです。

ちなみに、手塚先生のマンガ『ロストワールド』はコナン・ドイルの小説の内容とは無関係である……と手塚先生ご自身がおっしゃっています。

「当時、ドイルの「ロストワールド」は読んだこともなかったのです。ただ、なんとなくかっこいい題名なのでいただいてしまったわけです」とのことです。(手塚治虫漫画全集『ロストワールド』講談社、1979年)

藤子不二雄Ⓐ先生が描いた『忍者ハットリくん』のなかに「失われた世界(ロスト・ワールド)からの忍者」という話があります。これは、コナン・ドイルの『失われた世界』のオマージュ作品といえましょう。

・藤子不二雄Ⓐランド『新忍者ハットリくん』6巻より。「失われた世界からの忍者」トビラ。

「失われた世界(ロスト・ワールド)からの忍者」は、ハットリくんとその仲間たちが、恐竜が生き残っている絶海の孤島を冒険する話でして、コナン・ドイルの『失われた世界』のエッセンスを『忍者ハットリくん』の世界に注ぎ込んだような作品です。

ハットリくんたちが連れて行かれた恐竜島で巨大な絶壁が見られます。それは、コナン・ドイルの『失われた世界』の主舞台となる“断崖絶壁に囲まれた台地”を思わせます。

藤子Ⓐ先生が描いた恐竜島には金鉱があり、コナン・ドイルが書いた恐竜の世界にはダイヤモンド鉱山がありました。そんなところも、藤子Ⓐ先生の『失われた世界』へのオマージュを感じます。

この「失われた世界からの忍者」は、「月刊コロコロコミック」で7回にわたり連載された長編作品です。『忍者ハットリくん』は基本的に1話読切タイプの連載でしたから、映画原作でもない限り長編作品というのはきわめて珍しいのです。

当時の私は映画化への期待を勝手に抱いていたのですが、それはまだ実現していません。